ご自宅で、二匹以上猫を飼われている方は、猫同士で仲良さそうにニャーニャーお話しするように鳴いているのを見かけたりしませんか。

又は外で野良猫が、いわゆる猫会議をするように鳴いているのを見たことはありますか。

実は猫語は存在していて、人間に内緒の話でもしているのかな。なんて考えたりしますよね。

動画なんかも、調べるといくつも出てきます。例えば、

「腹減ったな」

「そうだな、でも今ママがご飯作ってくれてるから」

「遅いなあ」

「とりあえず耳かゆいからかいてくれないかな」

「えーしょうがないな」

アフレコして遊ぶのも楽しいですが、本当に会話しているのかは気になるところ。

人間のように言葉を話すわけでも、表情豊かに感情を表すこともない猫がどのようにコミュニケーションを取っているのか。そんな猫の不思議に迫りたいと思います。

猫の習性、特性についても合わせて、具体的に紹介していきますね。

猫同士は「ニャー」で会話をする?

猫同士は「ニャー」という猫語を使って会話をするのでしょうか。

結論から言えば、本来は猫同士で「ニャー」という鳴き声を使った会話をすることはほとんどありません。

なぜなら、声を出していると外敵に見つかって身に危険が及ぶ可能性があるからです。

「ニャ―」と会話をほとんどしないのであれば、猫同士はどうやってコミュニケーションをとっているのだろう、と疑問に思われるのではないでしょうか。

次は、猫の能力の高さを感じずにはいられない会話方法を解説していきますよ。

猫同士が会話をする6つの方法

猫同士が会話をする方法は主に6つ。

- 鼻キス

- お尻のニオイを嗅ぎ合う

- お互いの身体をこすりつける

- しっぽの動きで感情を表現する

- グルーミングをしあう

- じっと見つめる

猫は人間のように多くの言葉を使っていませんが、その代わり様々な感覚を活用して自分の感情や思いを表現することでコミュニケーションを取っているんです。

- 嗅覚

- 聴覚

- 視覚

- 触覚

声よりもコミュニケーションツールとして優先されるものは『匂いや動き』。

では、具体的にどのような手段でコミュニケーションを取っているのか、ご紹介していきますね。

1.鼻キス

猫同士が鼻をくっつけて、まるでキスをしているかのような光景を見たことがありませんか。

そんな時は、鼻をくっつけて信頼の気持ちを表現しているんですよ。

初めて見る猫や物に、顔だけを伸ばして匂いを嗅ぎます。初めはやはり警戒しているので、身体はすぐに逃げられる体制を取っています。

相手の匂いを嗅いで確かめているのと同時に、自分の匂いも嗅いでもらって「危害を与える気はないですよ」、と相手に伝えているとても重要なコミュニケーション方法です。

2.お尻のニオイを嗅ぎ合う

猫にとってお尻を見せるという事は、相手に背中を見せるという事。

動物にとってそれは、相手から襲われるかもしれない危険な行為です。そんな危険があるにもかかわらず、お尻を見せるという事は信頼をしている証なんです。

さらには、お尻の近くにある『臭腺』という穴から出ている、自分の分泌液の匂いを嗅がせています。

余談ですが、その後、口を開けてボーっとするような様子で一瞬止まっているような仕草をすることがあります。

「臭すぎー」と驚いて放心状態になっているように見えますが、これはフレーメン反応と言って、口と鼻の両方から匂いを取り入れている様子だそうです。

3.お互いの身体をこすりつける

猫同士が、すれ違いざまにお互いの身体をこすりつける姿、これもまた見かける方は多いと思います。

身体をこすりつけるのは、自分の匂いを相手につけるため。

猫は縄張り意識や独占欲が高い動物です。ですから、自分の匂いがついてると安心し、知らない匂いがついていると不安になります。

これは、お互いの匂いをつけ合って安心感を得ようとしているのです。

4.しっぽの動きで感情を表現する

人間から見ても、しっぽの動きは猫が今どんな気持ちなのかわかるコミュニケーションツールになっていますが、もちろん猫同士でもそうです。

嬉しい時やリラックスしているとき、不安なとき。感情によってしっぽの動きは異なります。

詳しく書いてある記事がありますので、こちらも合わせてご覧ください。

関連記事:あなたの猫は幸せそう?読むと分かる嬉しいときの10の行動!

5.グルーミングをし合う

グルーミングとはご存知の通り、毛づくろいの事。

もともとグルーミングをし合うのは、親猫が子猫にするコミュニケーション方法です。

そのため、成猫同士でもお互いにグルーミングをし合っているのであれば、親子くらいの信頼関係があると考えられます。

グルーミングはメスとメス、あるいはオスとメスでし合うことがほとんどです。

6.じっと見つめる

じっと見つめる行為は、相手との関係性によって2つの意味があります。

- 親子や兄弟、または飼い主など親しい間柄では、愛情表現として

- 見知らぬ猫や関係が良くない猫に対しては、威嚇行為として

実は親しい場合を除き、猫同士の間では正面から目をじっと見つめるのは「やんのか」と喧嘩を売っていることになってしまうのです。

毛を逆立てたり唸り声と共にじっと見つめている様子があれば、威嚇をしていると考えられます。

もしご自宅で飼い猫たちのそういった場面を見かけたら、喧嘩に発展しないように注意して見ててあげるようにしてくださいね。

猫は鳴き声での会話ではなく、視覚や嗅覚などの感覚を活用して自分の感情や思いを表現することでコミュニケーションを取っている。

猫が会話に使っている手段は次の6つ。

- 鼻キス

- お尻のニオイを嗅ぎ合う

- お互いの身体をこすりつける

- しっぽの動きで感情を表現する

- グルーミングをしあう

- じっと見つめる

「ニャー」と会話をすることはほとんどないとお話してきましたが、猫が鳴き声でやり取りをするケースがいくつかあるんです。

次はそれを解説していきますね。

猫同士が鳴き声で会話をする時とは

成猫同士では、鳴き声を使ってコミュニケーションを取ることはほとんどありません。

ですが、次のような場合の会話には鳴き声が使われます。

- 母猫と子猫がコミュニケーションを取る時

- 縄張りに入ってくる相手に警告を発する時

- 喧嘩

母猫と子猫の会話

子猫はまだ1匹では生きていくことが難しい状況にいます。

なので、猫は生まれた時から優れている聴力を活かして、お互いに声で確認し合っています。

生まれたばかりでまだ目が良く見えていない子猫は「お母さんどこー」と呼び、また母猫もそれに答えて鳴くのです。

お互いの居場所を一生懸命声で確認しているんですね。

縄張りに入ってくる相手に警告を発する時

猫は縄張り意識の強い動物です。

自分の縄張りに入ってくる猫に対して、争いを避けるために鳴き声で警告します。

主に野生の猫同士での会話ですね。

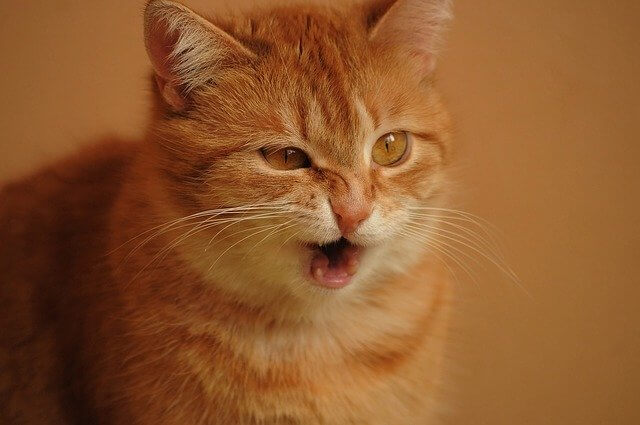

喧嘩

警告もむなしく、喧嘩に発展してしまう事も。

取っ組み合いになる前に、人間で言うところの口喧嘩のように交互に声を張り上げてお互いに威嚇をします。これを『鳴き合い』と言います。

喧嘩の鳴き声は、『ニャー』なんて可愛らしいものではなく、文字にすれば『マーオ』や『ヴァアアアァゥゥ』のようなものです。

成猫同士では鳴き声で会話をすることは稀ですが、次のような場合は声を使う事もある。

- 母猫と子猫がコミュニケーションを取る時

- 縄張りに入ってくる相手に警告を発する時

- 喧嘩

次は人間と猫の会話について解説していきますね。

人間に対しては「ニャー」で伝える猫

先ほどご説明した通り、成猫同士のコミュニケーション方法は、嗅覚を中心に優れた感覚を使って行っていて、声はあまり使わないとご説明しました。

ですが、飼い主さんに対していつも「ニャーニャー」と訴えるように鳴いている猫ちゃんも多いですよね。

猫が飼い主に「ニャー」で伝える理由

それは、猫にとって飼い主は母猫と同じ存在だからなんです。

先ほどもお伝えしたように、生まれたばかりの子猫は母猫に対して、自分の居場所や体調を声で知らせます。

成猫になるにつれて猫同士では声を用いた会話はなくなっていきますが、慕っている飼い主さんと飼い猫の関係は、母猫と子猫の関係に近いもの。

だから、飼い主さんに対して「ニャー」と鳴くのです。

そして猫は、人の行動や様子をよく見ていて、飼い主さんがどうしたら自分の欲求に応えてくれるのかをよく把握しています。

「ニャー」と鳴いたらいつも反応してくれたり、ごはんをくれたりするのを知っているのです。

鳴き声もいろいろな種類を使い分けていて、人間の反応によって声を変えているんですよ。

人間の言葉は理解しているの?

予想されている通り、猫は人間が言葉を理解するのと同じようには理解できません。

それなのに猫は、こちらに言うことを理解しているように感じますよね。それは、『言葉』ではなくて『感情の気配』を感じているためです。

飼い主さんが発する言葉というよりも『この音』が出た時に、ごはんの時はこの場所に行けばいい、撫でて欲しい時は見上げて甘えればいいなど、猫はわかっているのです。

例えば、「こっちにおいで」と言うと近づいて来たり、悪いことをした時に「こら」と言うと「ニャー」と返事するように鳴くことはありませんか。

余談になりますが、猫は人間一人一人見分けることも出来るんですよ。

見た目というよりは、匂いや音によるものが大きいです。

音は、声以外に足音なども含まれますね。

ご飯をくれる人、そうでない人。可愛がってくれる人とそうでない人をきちんと見分けています。

そんな、聴覚にとても優れている猫。

先程も、母猫と子猫が鳴き声での会話が重要となるとご説明しましたが、どの様に使い分けているのかご説明したいと思います。

猫の鳴き声の使い分け

猫の鳴き声はおよそ16~20種類あると言われています。

そのうち、皆さんもよく聞いたことがあるのではないかと思われる鳴き声の例として、8種類をご紹介いたします。

1.「ニャッ」と短く鳴く

朝起きてすぐになでてあげるときや、目が合って名前を呼んであげた時などこういった鳴き方をしませんか。これは、あいさつや返事をしている意味になります。

ですが逆に、不安なときに短く鳴くことも。全く違う意味でも同じ鳴き方をすることもあるので覚えておきたいところですね。

2.「ニャオ」と何か訴えている

「ねえご飯ちょうだい」「おやつが欲しいな」など、なにかしてほしい時にこういった鳴き方をします。

素直に甘えて呼んでいるような声ですね。飼い主さんの事を信頼している証拠なので、飼い主さんも笑顔で答えるなど、対応してあげましょう。

3.「ニャーン」と長く鳴く

今してあげていることの他にも、さらに何か伝えたいことがある時に鳴きます。

飼い主さんに甘えてくる時に聞くことが多いのではないでしょうか。

違う場所をなでて欲しいのか、どうしてほしいのかを、鳴き声以外からも読み取ってあげましょう。

4.「カカカッ」「クククッ」と鳴らす

このような鳴き声をクラッキングと呼ばれています。

猫の狩猟本能からくる声で、外にいる鳥を見つけた時や、何か動く獲物を見つけた時に鳴らします。

捕まえたいけど捕まえられないジレンマからくるものですね。体がブルブルと震えることもあります。

5.「ゴロゴロ」と喉を鳴らす

日頃の生活の中でこの声を出すのは、幸せを感じているときです。

猫が甘えてきて、なでてあげているときによく聞いたりしませんか。

また反対に、苦しい時にもこのような鳴き方をすることがあります。例えば、病院で治療をしている時など、ゴロゴロという鳴き方をしていたらの苦痛を表していると考えられます。

6.「ニャーオ」大きく鳴く

大きめの声で、少しいつもと違う鳴き声で、ダミ声のような鳴き方をしていたら、発情期の可能性があります。

オスは約9か月以降、メスは約5か月以降に迎えます。

7.「シャーッ」「フーッ」と牙を出す

これは威嚇をしていると一目でわかりますよね。声と同時に口を開けて逆毛を立てている様子が見られます。

飼い主に対してこのような反応をするときは、猫が自分の方が立場が上だと思っている可能性が高いようです。

又は機嫌が悪く、近づかないでほしい時に見られます。無理に近づいたり触ろうとせずに、そっと見守ってあげましょう。

8.「ニャー」と声は出ないが、鳴く

鳴き声は聞こえず、表情やしぐさだけ鳴いているように感じるときはありませんか。

これは『サイレントニャー』と呼ばれるものです。声が出なくなったのではなく、人間には聞き取れない声域で鳴いているのです。

周波数の違いによるものなので、モスキート音のように、大人には聞き取れなくても子供なら聞こえる場合もあるようです。

この鳴き方をするときは、リラックスしている証拠なので心配はいりません。

ですが、いつも声が出ていない様子だとしたら、原因があるために出ない可能性もあります。そういった場合は病院で診てもらいましょう。

番外編:猫同士の会話内容を知る方法

成猫同士では鳴き声で会話をすることはあまりない、とお伝えしてきました。

「実は猫同士でテレパシーを使ってコミュニケーションをしている」と語る猫好きさんも。

そのテレパシーは、普通の人間では感じることができず、あくまでも猫同士の間で成り立つコミュニケーション方法で、心と心で伝えることが出来るなんて言われているんですよ。

ですが、こんな姿を見ると『やはり会話しているのでは』と感じてしまいますよね。

猫同士の秘密の会話、内容を知りたいと思いませんか。

そんな方におすすめなのが、アプリを使う方法。

こちらで、今現在おすすめのアプリを紹介しています。気になる方はぜひチェックしてみて下さいね。

関連記事:【猫の鳴き声をアプリで翻訳】愛猫ともっと仲良くなる方法をご紹介

使用する際は、正しい使い方をしましょう。

乱用したりすると、猫のストレスになってしまうこともありますので、気を付けるようにしてください。

猫の「ニャー」はまだまだ未知数で、実は、鳴き声の種類が70~100程あるという獣医師さんもいらっしゃいます。

ボディーランゲージも組み合わせて考えると、猫の感情や欲求を読み取ることが不可能ではないそう。

まとめ

- 猫同士のコミュニケーションは、匂いや行動が重要視されている。

- 匂いと行動が制限される状況下では、鳴き声でもコミュニケーションを取る。

- 人間に対するコミュニケーションの仕方は母猫に対するものと同じで鳴き声を主に使う。

猫同士は鳴き声をつかって会話することはあまりないという事がわかりました。

しかし、わからないことも多いのもまた事実。まだまだこれから新たに解明されることも今後あるかもしれません。

猫好きの方、飼い主さんは日々猫について知りたいことがたくさんあると思います。こちらで少しでも参考になったら嬉しいです。

関連記事:【猫が毛づくろいをしてくれる】可愛すぎる5つの理由を大公開!!

関連記事:猫がやきもちを焼くときの行動とは?知ってほしい原因と対処法